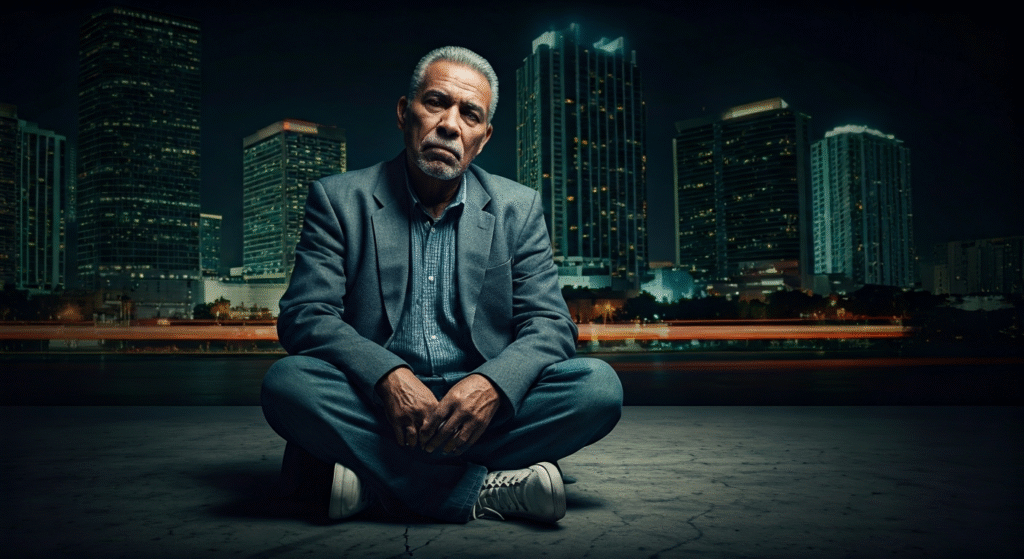

La historia de Roberto Ruiz Torres, un cubano oriundo de Matanzas que ha sobrevivido durante 27 años en las calles de Miami, es un eco desgarrador de las complejidades y los desafíos que muchos enfrentan al integrarse en la diáspora cubana en Estados Unidos. Su testimonio, lejos de ser un caso aislado, ilumina las profundas fisuras en los procesos de integración y las consecuencias a menudo invisibles de ciertas políticas migratorias. Para quienes, como yo, hemos navegado las aguas de la emigración, primero en España y ahora en EE.UU., su relato no solo conmueve, sino que nos obliga a mirar más allá del «sueño americano» y reconocer las duras realidades de desarraigo, soledad y lucha por la supervivencia que muchos de nuestros coterráneos enfrentan en el «Norte revuelto y brutal», como diría Martí.

Roberto, de 73 años, llegó a Estados Unidos durante el emblemático éxodo del Mariel en 1980. Aquel evento, que marcó un antes y un después en la historia de la migración cubana, arrojó a miles de personas a una nueva tierra, muchas de ellas sin redes familiares ni soporte institucional. La inmensa mayoría de los Marielitos, como se les conoció, demostraron una capacidad de resiliencia admirable y lograron establecerse, pero un sector minoritario, a menudo los más vulnerables o aquellos que ya cargaban con historias difíciles, no encontró su anclaje. La historia de Roberto es un trágico recordatorio de que, para algunos, la libertad no siempre viene acompañada de un techo ni de una segunda oportunidad.

El Mariel: Una Puerta Abierta y un Camino Desconocido

El éxodo del Mariel, que vio a más de 125.000 cubanos llegar a las costas de Florida en 1980, fue un fenómeno migratorio sin precedentes. Muchos de los que partimos de la isla, en mi caso años después, conocemos la complejidad de dejarlo todo atrás. Pero para los Marielitos, las circunstancias eran particularmente difíciles. Llegaron a un país que, si bien les abría las puertas, no siempre estaba preparado para su integración. La falta de familiares que los acogieran, sumada a la barrera del idioma y, en algunos casos, a estigmas sociales, complicó sobremanera el inicio de una nueva vida. Roberto, un joven de Matanzas en aquel entonces, se encontró rápidamente en este limbo.

La perspectiva de los Marielitos es un capítulo crucial en el estudio de la diáspora cubana. A diferencia de olas migratorias anteriores, que a menudo contaban con más recursos o una estructura de acogida más sólida, muchos de los que llegaron por Mariel se vieron forzados a construir desde cero en condiciones adversas. Las políticas migratorias de la época, aunque permisivas en la entrada, no siempre ofrecían rutas claras para la estabilización a largo plazo para todos los recién llegados, especialmente aquellos que no contaban con el soporte familiar que tradicionalmente ha sido un pilar para la comunidad cubana en el exilio.

La Cruda Realidad de la Indigencia: 27 Años en las Calles de Miami

La vida de Roberto en las calles de Miami ha sido una lucha constante contra la invisibilidad y la precariedad. «Hice cosas malas, pero las hice, y las pagué caro. Lo más triste es vivir en la calle, sin puertas, sin ventanas, sin nadie que te proteja. Nos roban, tenemos que pelear por un poco de comida. Estamos vivos por la gracia de Dios, pero no tenemos vida», confiesa en un video difundido por Conducta Dade. Su relato es un golpe de realidad para muchos que idealizan la vida en Estados Unidos sin comprender las dificultades que puede entrañar, especialmente para los más vulnerables.

La falta de documentación es una barrera casi insuperable en un país donde el estatus legal determina el acceso a casi todo: empleo formal, vivienda, servicios básicos. Roberto ha trabajado «cuando le ha sido posible, como pescador o pintor», pero estos son trabajos precarios, sin garantías, que apenas permiten subsistir. «Nunca me han puesto la llave en un apartamento. Yo, como muchos, lucho, pero sin documentos es imposible. En este país todo es muy caro, la gente quiere ayudar pero no puede», lamenta. Esta confesión resuena con la experiencia de muchos inmigrantes indocumentados, no solo cubanos, que se encuentran atrapados en un sistema que les exige «papeles» para acceder a los recursos mínimos de una vida digna. Según el National Alliance to End Homelessness, la indigencia sigue siendo un problema crítico en grandes ciudades como Miami, afectando desproporcionadamente a poblaciones con barreras idiomáticas o migratorias.

«Lo más triste es vivir en la calle, sin puertas, sin ventanas, sin nadie que te proteja.»

Políticas Migratorias y los Procesos de Integración: Un Laberinto Burocrático

La situación de Roberto pone de manifiesto una falla crítica en los procesos de integración de la diáspora cubana y otras comunidades migrantes. Si bien Estados Unidos ha sido históricamente un destino para muchos cubanos, las políticas migratorias, con sus constantes cambios y rigores, pueden dejar a individuos como Roberto en un limbo permanente. La falta de acceso a programas de vivienda social, asistencia legal y apoyo psicológico para personas sin hogar, se agrava cuando se trata de inmigrantes sin estatus legal.

En mi tiempo en Madrid, presencié de primera mano cómo el «papeleo» y la burocracia podían consumir a una persona, pero aquí en Miami, la historia de Roberto lleva esto a un nivel de desamparo aún más profundo. La estructura del sistema de asilo y refugio, aunque existente, no siempre es suficiente o accesible para aquellos que carecen de las herramientas básicas para navegarlo. La ausencia de un estatus legal perpetúa un ciclo de precariedad, haciendo que el acceso a derechos fundamentales como la vivienda o la salud sea una quimera. Para la comunidad cubana, acostumbrada a la «Ley de Ajuste Cubano» que ofrecía una vía más directa a la residencia, el endurecimiento de las normas y la revocación de beneficios como el parole humanitario para otros grupos ha generado una mayor vulnerabilidad, un tema que abordaremos más adelante.

Nostalgia Cubana y el Dolor de la Distancia

A pesar de las penurias, Roberto mantiene un vínculo emocional con su Cuba natal, específicamente con Matanzas. «Ellos quieren lo mejor para mí, que yo esté bien, saber de mí», expresa refiriéndose a sus hermanas y sobrinos, con quienes mantiene contacto ocasional gracias a la ayuda de amigos. Esta nostalgia, este «mal de la Patria» que muchos cubanos llevamos dentro, es una fuerza poderosa. No es solo un recuerdo romántico; es el dolor de lo que se dejó atrás, de las raíces cortadas, de la familia lejana. Es una realidad que he sentido en cada etapa de mi vida fuera de la Isla, y que se amplifica cuando veo el sufrimiento de un compatriota como Roberto.

La conexión con la familia, aunque a la distancia, es a menudo el último bastión de la identidad y la esperanza para los migrantes. Para Roberto, cada llamada es un bálsamo y, a la vez, una herida que le recuerda lo perdido. Esta dinámica es un pilar fundamental en la psicología de la diáspora: la familia en Cuba, aun en la precariedad, representa un ideal de hogar y pertenencia que contrasta con la dureza de la vida en la calle en Miami. Es un anhelo de conexión que se mantiene vivo a través del tiempo y las distancias.

Violencia y Desamparo: La Sombra de la Inseguridad Urbana

La crudeza de su día a día en las calles es palpable en cada una de sus palabras. Roberto denuncia una realidad brutal: «En estos momentos nadie está seguro aquí. Te roban, te caen a golpe para quitarte una bicicleta. Dormimos en la acera, es lo más horrible. Es otro mundo, un bajo mundo donde no existen leyes, solo el más fuerte», sentencia. Este testimonio subraya la extrema vulnerabilidad de las personas sin hogar, que son blanco fácil de la delincuencia y la violencia. Las estadísticas de crímenes contra indigentes en grandes urbes estadounidenses son alarmantes, y Miami no es una excepción.

La ausencia de leyes para el «bajo mundo», como él lo describe, no es literal, sino una metáfora de la falta de protección efectiva para quienes viven al margen del sistema. Es una realidad que contrasta fuertemente con la imagen de seguridad y prosperidad que a menudo se proyecta de ciudades como Miami. Estos incidentes, que rara vez son reportados o investigados con la misma urgencia que otros delitos, dejan a la población sin hogar en un estado de indefensión crónica. Esto me recuerda a las historias que se escuchaban en mi propia comunidad, de aquellos que «no pudieron echar pa’lante» y acabaron perdiéndose en las sombras de una ciudad que, para otros, representaba el paraíso.

Fe y Resiliencia: El Último Refugio ante la Adversidad

Pese a su amarga experiencia, Roberto conserva un orgullo inquebrantable: nunca se involucró en el narcotráfico ni en delitos violentos. «Eso es lo que me mantiene vivo: no he hecho mal a nadie, no he vendido veneno, no he robado», afirma. Esta integridad moral, mantenida en condiciones extremas, es un testimonio de su resiliencia y su apego a valores fundamentales. Además, su fe cristiana emerge como el único pilar de esperanza y sentido en su vida. «Jesucristo es el único que nos mantiene vivos. Yo he salvado vidas desde hace muchos años: en carros, en canales, en la playa, en el mar…, porque él me ha puesto ahí, yo nunca le he fallado. Solo Dios tiene la respuesta, los hombres no la tienen», asegura.

Esta profunda espiritualidad, este aferrarse a una creencia superior, es un fenómeno recurrente entre las poblaciones migrantes que enfrentan la adversidad. En mi experiencia con la diáspora cubana, la fe ha sido a menudo un refugio, un motor para «resolver» y una fuente de fortaleza cuando todo lo demás parece fallar. El mensaje de Roberto a las nuevas generaciones de migrantes es claro: alejarse del dinero fácil y aferrarse a la fe. Es un consejo que, aunque pronunciado desde la calle, porta la sabiduría de una vida marcada por el sacrificio y la lucha.

Implicaciones para la Diáspora Cubana Actual y los Procesos de Integración

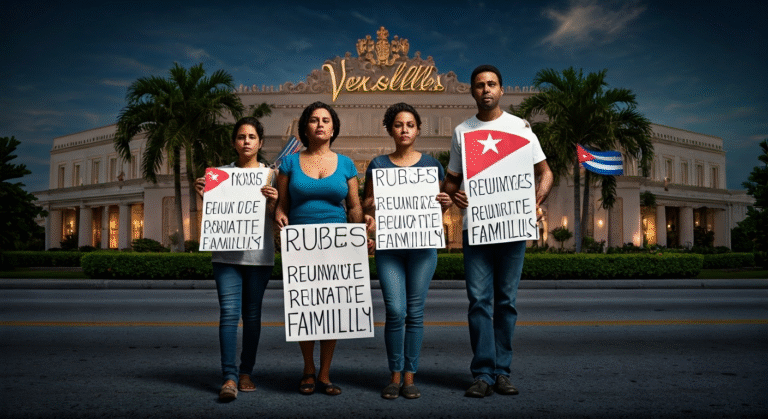

La historia de Roberto Ruiz Torres es más que una anécdota; es una advertencia y un espejo para la actual diáspora cubana y para el estudio de las políticas migratorias y los procesos de integración. Con los cambios recientes en las políticas migratorias de EE.UU., como la revocación del parole humanitario para miles de cubanos, la vulnerabilidad de los recién llegados podría incrementarse. La falta de un estatus legal estable no solo genera precariedad económica, sino que también crea una población marginal, susceptible a la explotación y al desamparo. Es un tema que siempre me ha preocupado, especialmente al ver cómo las expectativas chocan con una realidad muchas veces más dura de lo imaginado.

La historia de Roberto nos llama a reflexionar sobre la necesidad de sistemas de apoyo más robustos para los migrantes más vulnerables, no solo al llegar, sino durante todo su proceso de adaptación. Un verdadero proceso de integración no se limita a la entrada legal, sino que abarca el acceso a vivienda, empleo digno, atención de salud mental y redes de apoyo social. Su vida es un recordatorio de que cada individuo que cruza una frontera tiene una historia, unas esperanzas y, a veces, una fragilidad que el sistema no siempre logra atender.

Conclusión: Un Llamado a la Humanidad y la Reflexión

El testimonio de Roberto Ruiz Torres es un retrato desgarrador de una realidad que, aunque a menudo silenciada, viven no pocos migrantes en Estados Unidos. Su vida en las calles de Miami durante casi tres décadas, marcada por la violencia, el hambre y la nostalgia, es un poderoso llamado a la reflexión sobre la humanidad y la urgencia de fortalecer los sistemas de apoyo y las políticas migratorias que faciliten una verdadera integración. Desde mi propia experiencia, sé que la diáspora cubana es heterogénea y diversa, pero historias como la de Roberto nos recuerdan que, detrás de cada estadística, hay un ser humano con su propia batalla. Su mensaje final, cargado de amor y arrepentimiento hacia su familia en la Isla, «Los quiero mucho, siempre los he extrañado, les pido disculpas. Saber que no se han olvidado de mí me da fuerza para seguir viviendo», nos recuerda que, a pesar de todo, el vínculo humano y la esperanza nunca mueren.

Esta pieza no busca solo informar, sino también generar un diálogo sobre cómo, como sociedad y como comunidad cubana, podemos asegurar que nadie más tenga que vivir una odisea tan desoladora. La verdadera integración es un desafío continuo, pero es un compromiso que debemos asumir para honrar la resiliencia de aquellos que, como Roberto, han pagado un precio tan alto por la búsqueda de una vida mejor.

Preguntas frecuentes sobre la experiencia de los migrantes cubanos en Estados Unidos

¿Cómo ha sido la vida de Roberto Ruiz Torres en las calles de Miami?

Roberto Ruiz Torres, un cubano de Matanzas, ha vivido en las calles de Miami durante 27 años. Su vida ha estado marcada por el desarraigo, la soledad y la lucha constante por sobrevivir sin un hogar ni el apoyo de una familia cercana. A pesar de trabajar en empleos ocasionales como pescador o pintor, la falta de documentos le ha impedido establecerse de manera estable. Su historia refleja la dura realidad que enfrentan muchos migrantes en Estados Unidos.

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los migrantes cubanos en EE.UU.?

Los migrantes cubanos en Estados Unidos enfrentan varios desafíos, incluyendo la falta de oportunidades legales para regularizar su estatus migratorio, el alto costo de vida y la precariedad laboral. Muchos deben trabajar largas horas en empleos mal remunerados y enfrentan el riesgo constante de deportación. Además, el sistema migratorio riguroso y las políticas restrictivas agravan la situación de vulnerabilidad y desamparo.

¿Por qué algunos migrantes cubanos consideran que el sueño americano es inalcanzable?

Muchos migrantes cubanos consideran que el sueño americano es inalcanzable debido al alto costo de vida, los bajos salarios y la falta de oportunidades laborales estables. A menudo, enfrentan deudas y gastos que superan sus ingresos, lo que les impide disfrutar de una calidad de vida adecuada. El testimonio de migrantes como Roberto Ruiz Torres revela que la realidad económica y social en EE.UU. puede ser muy diferente a las expectativas que tenían al emigrar.

¿Cómo afecta la revocación del parole humanitario a los cubanos en EE.UU.?

La revocación del parole humanitario afecta a miles de cubanos que se encuentran en Estados Unidos bajo este beneficio migratorio. Estos migrantes pierden su estatus legal temporal y su permiso de trabajo, lo que los convierte en deportables. La medida ha generado indignación y preocupación en la comunidad cubana, que ve cómo sus familias y seres queridos enfrentan el riesgo de ser separados y deportados.